こんにちは!

今日は、まるで江戸時代にタイムスリップしたような夢のようなニュースをお届けします。

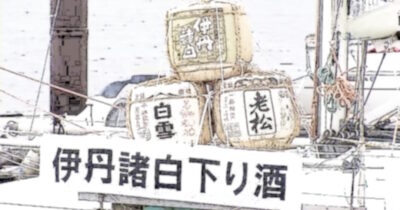

関西で醸造された日本酒が海を渡って江戸(現在の東京)へ運ばれる「下り酒」。

そのロマン溢れる船旅が、現代に蘇ります!

酒好き、歴史好き、そして旅好きの皆さん、ぜひご注目ください!

「下り酒」って何? 江戸の人々が待ちわびた、関西の特別な味

江戸時代、江戸の街では関西産の「下り酒」が大変な人気を博していました。

当時の江戸は水質の問題から良質な日本酒を造ることができず、伊丹や灘から運ばれる酒が珍重されていたのです。

関西で仕込まれた酒を船で江戸まで運ぶ「下り酒」は、単なる物流を超えた「文化の象徴」でもありました。

江戸の人々は、関西の酒が到着する日を心待ちにしていたといいます。

そんな「下り酒」が、2024年、関西万博に向けたプロモーションの一環として、現代に復活することになりました!

出発は大阪! 古の味を今に伝えるヨットの旅

今回、兵庫県伊丹市や神戸市灘区で醸造された日本酒が、ヨットで東京まで運ばれます。

出発式には、伊丹酒造組合の小西新右衛門理事長が出席。

「元禄期の製法を再現した日本酒」について語りました。

元禄期は文化と技術が開花した時代。

その時代の製法で造られた日本酒には、どのような深い味わいが宿るのでしょうか。

大阪から東京までの航路は約700km。

1週間をかけてのゆったりとした船旅です。

太陽の光を浴び、潮風に揺られることで、酒がどのように熟成していくのか、想像するだけでワクワクしますね。

海の香りと共に変化する味わいとは?

今回の「下り酒」は、現代の物流手段ではなくヨットでの輸送により、特別な味わいが期待されています。

海上移動による温度や湿度の変化で、船上で微妙な熟成が進むとされています。

到着時には、かすかな海の香りを纏った、特別な風味に変化しているかもしれません。

読者の皆さんも、海に漂う酒樽に思いを馳せてみてください。

酒がゆっくりと変化していく様子は、まさに歴史と自然が共鳴する瞬間といえるでしょう。

なぜ今、下り酒の復活なのか?—関西万博との繋がり

この時期に「下り酒」を復活させる背景には、2025年開催の大阪・関西万博があります。

地元の魅力を国内外に発信する取り組みの一環として、江戸時代の「下り酒」を現代に蘇らせるという独創的な企画が立案されました。

実行委員会の高見昌弘委員長は「日本酒の奥深さを伝え、文化としての価値を感じてほしい」と意気込みを語っています。

このイベントを通じて、日本酒が単なる酒類ではなく、日本の歴史と風土が凝縮された文化そのものであることを、世界に発信できることでしょう。

日本酒の奥深さを再発見—地域ごとの味わいの違いとは?

日本酒の魅力は、その多様性にあります。

水質や米の特性、気候、杜氏の技により、地域ごとに異なる味わいが生まれるのです。

例えば、灘の酒は切れ味が特徴的で、伊丹の酒は優美な甘みを持ちます。

この下り酒プロジェクトでは、関西の風味が船旅の過程でどのように変化するのか、まさに自然が醸し出す芸術を体験できることでしょう。

最後に—「下り酒」の旅に思いを馳せて乾杯!

この「下り酒」プロジェクトは、単なるプロモーションを超えて、江戸時代のロマンと日本酒の魅力を現代に伝える取り組みです。

日本酒に込められた造り手の情熱、そしてそれを海の風と共に育む旅。私たちはその成果を味わえる幸運に恵まれています。

皆さんも、この機会にお気に入りの地酒を見つけ、その土地の歴史や文化に思いを馳せてみませんか?

日本酒は飲むたびに新たな発見があり、その奥深さに引き込まれる不思議な魅力を持つお酒なのです。

それでは、また次回のブログでお会いしましょう!

今夜は、日本の歴史と文化に想いを馳せながら、日本酒で乾杯!🍶

コメント