「地元に愛される酒って、どんな味がするんだろう?」

ふと、そんな疑問を持ったことはありませんか?

スーパーの棚にずらりと並ぶ日本酒の瓶たち。

でもその中に「この街の人たちが、自分たちの手で、思いを込めて造った一本」があるとしたら—それって、ちょっと飲んでみたくなりませんか?

今回は、福岡市中央区春吉(はるよし)で進んでいる、ちょっと特別な日本酒プロジェクトをご紹介します。

その名も『晴好 HARUYOSHI』。

この名前には、春吉の「晴れやかで好ましい未来を願う」想いが込められています。

でも、ただの”ご当地日本酒”とは違うんです。

この酒には、地元の人たちの記憶や願い、そして「まちへの愛」が、しっかりと、そしてやさしく詰まっているのです。

春吉(はるよし)という町が、ひとつの酒に向かって動き出した

春吉は、福岡・天神や中洲からも近く、昔ながらの風情と新しい文化が交差する、小さな町。

昭和の面影を残す飲食店街には、今も地元の常連さんたちが集い、店主とのおしゃべりを楽しむ姿が見られます。

でも、そんな春吉も時代の波には逆らえず、少しずつ「町の顔」が変わりつつありました。

「このままじゃ、春吉の良さが消えてしまうかもしれない」

そんな危機感を抱いた地元の有志たちが立ち上げたのが「晴好 HARUYOSHI」プロジェクトです。

きっかけは「まちおこしに、日本酒を」というアイデアでした。

日本酒は、土地の気候や水、人の手によって育まれる”文化の結晶”。

だったら、春吉の人たちが選んで、考えて、造る一本があってもいい。

そうして動き始めたのです。

ただのラベルではない。「思い出と未来」をのせたボトルデザイン

酒造りの舞台となったのは、福岡県八女市の「喜多屋」。

創業1820年の老舗の蔵元が、春吉のプロジェクトに共感し、協力してくれました。

今回のプロジェクトを担当したのは、次期八代目の女性蔵元となる木下理紗子さんです。

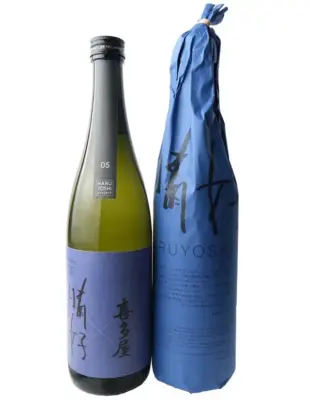

ラベルのデザインも一味違います。

05は紺碧がキーカラー。

様々なシリーズがあり、720ml(四合瓶)は包み紙を纏っています。

まさに、一本一本が「春吉の時間」を閉じ込めたアート作品のよう。

飲む人はただ酔うのではなく、その町の息づかいを、ゆっくりと味わうことになるでしょう。

「晴好 HARUYOSHI」05、2025年春に登場

この日本酒は、2019年からスタートしたプロジェクトの第5弾。

プロジェクトチームは、毎年異なる酒蔵とタッグを組み「はるよし」の町をイメージした日本酒を生み出しています。

01「磯乃澤」、02「篠崎」、03「大賀酒造」、04「みいの寿」に続く 05では、福岡県八女市の老舗酒蔵「喜多屋」が醸造を担当しています。

2025年3月30日にお披露目された「晴好 HARUYOSHI」05は、喜多屋が独自に開発したオリジナル酵母「KR02」を使用。

吟醸香が立ちすぎず、料理を引き立てるバランスの良い香りが特徴です。

口に含むと柔らかく膨らみ、キレの良さが際立つ、さまざまな料理と相性の良い王道の食中酒に仕上がりました。

製品は 720ml(四合瓶)、720ml 無濾過生原酒(四合瓶・300本限定)、1800ml(一升瓶)の3種類で、春吉の飲食店を中心に販売されるほか、オンラインでも購入可能です。

日本酒が、町をつなぐ。あなたの一杯にも、物語を。

このプロジェクトでは、福岡県糸島市の「はるよし田園」での酒米栽培にもプロジェクトメンバーみんなで参加。

米農家の濱地さんとともに田植えや稲刈りにも携わり、酒米づくりから関わることで、お酒が生まれる背景や想いを多くの人と共有しています。

「まちづくりって、大げさなことじゃなくていい。誰かの”好き”や”残したい”が、ほんの少し重なれば、それで充分、未来は変わる。」

「晴好 HARUYOSHI」は、そんな気づきをくれるお酒です。

もし今、あなたの心の中にも「地元って、何かできることあるかな?」という小さな火が灯っていたら。

この春、そっと「晴好」を手に取ってみてください。

そこにあるのは、きっとただの酒じゃない。

人と人とが、町と町とが、優しくつながる—そんな一杯です。

コメント