AI(人工知能)は私たちの生活に急速に浸透し、その可能性を広げています。

一方で「AIは便利そうだが、やや不安」という声も聞かれます。

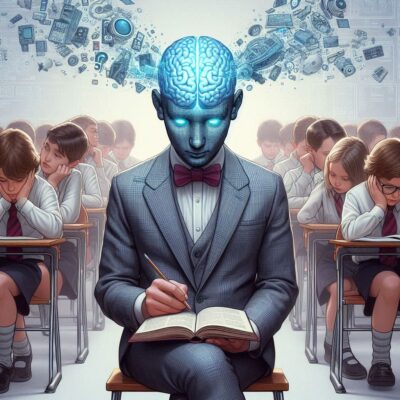

最新の研究によれば、AIに関する知識が少ない人の方が、むしろAIを日常生活に受け入れやすいという興味深い傾向が明らかになっています。

この研究結果から、AIに対する私たちの認識の形成過程を探ってみましょう。

AIに詳しいほど慎重になる理由

イギリスの研究者による調査では、AIに関する知識量とAIの受容度には逆相関があることが判明しました。

つまり、AIについて詳しい人ほど、慎重な姿勢を示す傾向があります。

例えば、AIに精通している人は、想定されるリスクを具体的に理解できるため、それが警戒心につながります。

具体例として、AIの誤作動や偏ったデータに基づく判断が社会に及ぼす影響への懸念が挙げられます。

また、プライバシーや雇用への負の影響を理解している場合、それらを軽視せず冷静に対応しようとするため、結果的に慎重な態度を取ります。

一方、AIについて詳しくない人は、AIの利便性が懸念を上回ることが多いようです。

「AIスピーカーによる音楽再生」「チャットボットの質問応答」など、日常生活での具体的なメリットに注目しやすい傾向があります。

日常生活におけるAIの姿

この違いは、日常的なAIツールの利用場面で顕著に表れます。

AIに詳しい人は「個人情報の取り扱い方」「AIの回答の正確性」などを問題視しがちです。

対して、AIについて深く考えたことがない人は「便利で楽しい」という単純な評価をする傾向があります。

あるユーザーは「AIスピーカーの導入で、天気予報確認や音楽再生が格段に楽になりました。

仕組みは分からなくても、とにかく便利です」と語ります。

このように、技術的知識がなくても、実用性の体験が受容の理由となっています。

メディアと教育が果たす役割

AIへの過剰な期待や不安を防ぐために重要なのは、メディアや教育の役割です。

AIの適切な理解と活用には、バランスの取れた情報提供が不可欠です。

AIには得意分野と不得意分野があることを明確に伝える必要があります。

画像認識や言語処理は得意ですが、創造性や倫理的判断は人間の方が優れています。

この違いを理解することで、AIへの過度な期待や失望を避けられます。

また、リスクを過度に強調せず、現実的な観点で議論を進めることも重要です。

「AIによる雇用喪失」という漠然とした不安を煽るのではなく「AIを活用した新たな職種の創出」といった建設的な議論を促進すべきです。

AIとともに進む未来

AIの進化に伴い、その恩恵を最大限に活用する方法を考える時期に来ています。

医療分野での診断精度向上、教育での個別化学習、災害予測や環境保護など、AIの可能性は計り知れません。

しかし、AIが抱える課題やリスクについても冷静な議論が必要です。

AIに関する知識量の差によるギャップは存在しますが、それを埋めるのは私たち次第です。

適切な情報共有とAIの正しい理解により、より良い未来を構築できるでしょう。

皆さんは、AIに対してどのような印象を持っていますか?

利便性を重視するのか、それともリスクを懸念するのか。

AIとの共存や活用方法について、一緒に考えてみませんか?

参考:Knowing less about AI makes people more open to having it in their lives – new research

コメント